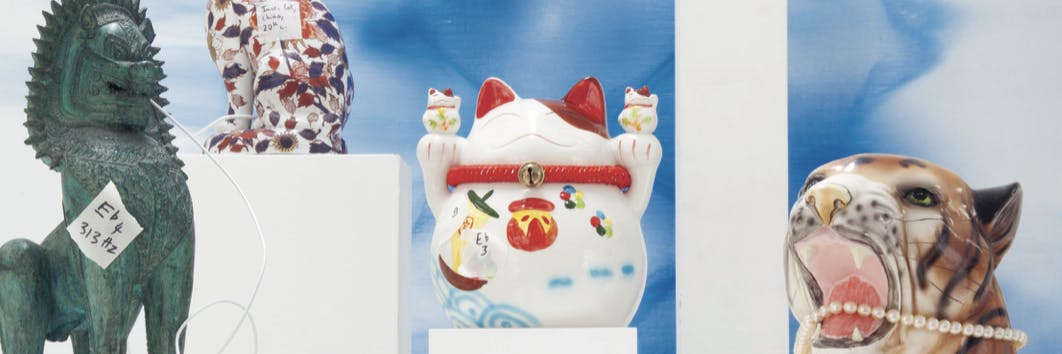

Hybridée, la figure animale s'augmente de référents objectaux ou se déleste de ses codes inhérents pour donner lieu à un bestiaire chimérique.

Dans son célèbre tableau conservé au musée du Louvre, Minerve chassant les Vices du jardin de la Vertu (1499-1502), le peintre italien Andrea Mantegna (1431-1506) figure une scène au cours de laquelle la déesse de la sagesse combat différentes allégories telle que l'avarice, la haine ou encore l'oisiveté. Pour ce faire, il n'a pas hésité à représenter ces personnages, au plus bas de l'échelle morale humaniste de l'époque, dotés de différents éléments issus de corps animal: pieds de chèvres, pattes de léopard, corps de cheval, visages de singes ou de lions. Ainsi, la métamorphose totale ou partielle d'une physicalité humaine en corporalité bestiale symbolise, en ce début de 16e siècle, l'horreur et la haine crasse. Cette inquiétude métaphysique liée à une quelconque assimilation aux corps de créatures non-humaines a hanté nos socié- tés modernes occidentales. Les êtres humains, et particulièrement les hommes, n'ont cessé de massacrer, capturer, dresser, sélectionner et enfermer les différentes espèces en présence afin de s'assurer d'une domination parfaite, totale. Les artistes, quant à eux, ont bien pris soin au cours des différents siècles passés, de rendre compte de nos relations ambi- valentes et violentes au monde animal.

Le début du 21e siècle marque un tournant dans la représen- tation, avec une conscience accrue chez les créateurs que le monde «naturel» est bouleversé et que les formes jusqu'alors connues ne seront plus jamais les mêmes. Si l'animal demeure objet, il n'est plus uniquement trophée et s'attribue un caractère fonctionnel, utilitaire. Tel Traffic (2022) de l'artiste Nina Beier (née en 1975, Danemark) où la forme d'un corps d'éléphant sert de matrice à un toboggan situé au niveau de la trompe et rempli d'ardoises. Ici, l'innocence des potentiels utilisateurs semble pouvoir «glisser» sur l'image violente que constitue l'association du corps animal à des matériaux de construction. Ce sont aussi les qualités intrinsèques au corps animal dont s'emparent les artistes, tel qu'Oliver Laric (né en 1981, Autriche) avec sa sculpture Metamorphosis (2021) qui dévoile les différentes étapes d'évolution d'un crapaud commun en une table tout aussi ordinaire, et dont la forme est convoquée par l'aspect relativement plat du dos de l'amphibien.

Aux côtés de l'animal utilitaire, se retrouve également l'animal empêché. L'idée s'illustre par les lapins-cadenas de la série «Hardening» (2023) de Fin Simonetti (née en 1985, Canada) dont les corps sont main- tenus à des structures au travers d'un arceau indissociable de leur ossa- ture ; ou chez Thibault Hiss (né en 1997, France) avec une sculpture de tête de mouton se retrouvant encastrée dans un accoudoir; ou encore, chez Clemens Tschurtschenthaler (né en 1988, Italie) dont la pièce whispers from above (divine intervention) (2023) est un pigeon empaillé renversé sur la visière d'une casquette, tel un antéchrist du monde ornithologique venant littéralement contrarier, occulter notre vision. Une fois utilisés et contraints, les animaux finissent pas être effacés, simplement suggérés par des résidus tragiques de formes ou de matières, telles des métamorphoses inachevées car dysfonctionnelles, des intrigues boiteuses car perdues d'avance pour les milliers d'espèces que nous ne savons et ne pouvons plus libérer. Mrs. Sphere (2023) de Sally Von Rosen (née en 1994, Suède) donne à voir une structure osseuse sur trois pattes aux griffes saillantes. L'animal n'est presque plus qu'un idéogramme en trois dimensions, une réduction charnelle d'éléments identifiables. Plus de vices ou de vertus, cette forme se tient devant l'œil, inanimée et sans visage, interrogeant viscéralement sur sa place autant que sa fonction dans notre monde contemporain.

/